事例紹介

大東建託株式会社

- 建築

- テクニカルサポート

社内ヘルプデスク対応の ホットラインをBPOで開設! FAQを活用した課題解決へ

企業情報

社名 大東建託株式会社

インタビュイー 情報システム部 システム管理課 星野様・近藤様

大東建託株式会社は、土地活用のパートナーとして不動産仲介や建物管理を行う「賃貸経営受託システム」を中心に、建築事業を提供。全国に219の支店(2022年11月時点)があり、地域の多様なニーズに応えています。

導入前の

課題

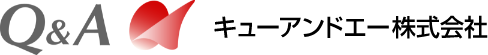

・自社で問い合わせ対応も開発も実施

・人員不足でシステム開発ができない

・問い合わせに追われ時間が取れない

導入後の

成果

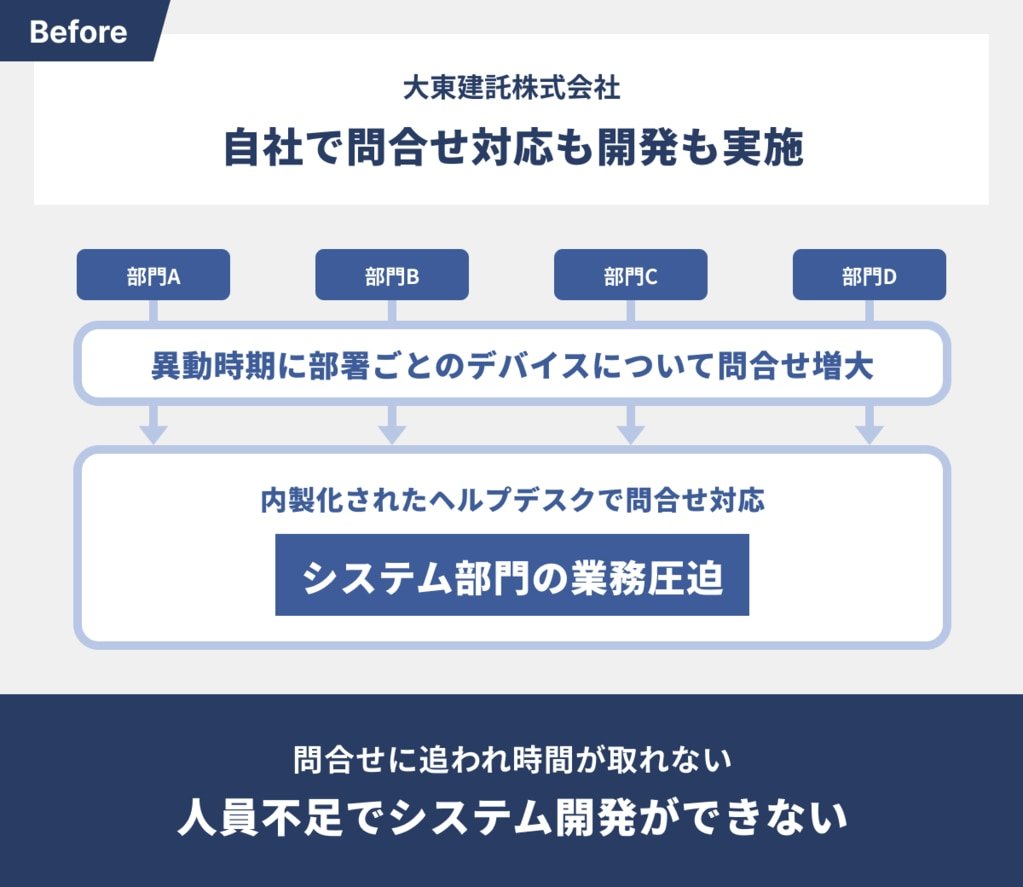

・社内ヘルプデスクBPOを利用

・システム開発に人員を割けるようになった

・開発に専念できる体制ができた

開発のコア業務への集中を目的として、 ホットラインを外部委託

元々当社では、社内ヘルプデスク専用のホットラインを内製化しており、その際には、グループ会社を含めたすべての社員からの対応を12~13人ほどのスタッフで運用していました。

常に問い合わせは多かったものの、特に問い合わせが増加するのは人事異動の時期。当社では職種によって使用しているデバイスが違うため、異動の時期には「いままで使ってたデバイスが使えなくなりました」「新しい部署に配属されたので使い方を教えてください」という問い合わせが非常に多く発生します。

また、システム開発のボリュームが年々増加する中で、 開発者の人数が思ったように確保できない課題もありました。いわゆる「システムの開発をしたくてもできない」 「開発する時間が取れない」状況です。

社内のホットラインを通じて社内の課題を解決する比重が増加したこともあり、ホットラインを外部委託に切り替える決断をしました。

コストと利用者の満足度のバランスを考慮

アウトソーシングにあたって「コスト面と利用者満足度の妥協点をどこに設定するか?」が大きな課題でした。 コストを削減しても利用者の満足度が下がれば、システム部門の独善的な改善で終わってしまいます。

やはりコストと満足度のバランスが重要だと感じておりました。

満足度の指標として、応答率と解決に至るまでの時間に着目しておりましたが、社内ヘルプデスクは「応答率の標準値は出せない、他社との比較は困難」という認識があったため、コミュニケーターを増員すれば満足度が改善できるとは一概にはいえません。そこに正解はないと考えています。

CRM運用ノウハウが決め手

品川にヘルプデスクを設置する当初から、システム部門のサポートとしてキューアンドエーさんを含めた2社と派遣契約を締結、常駐いただいていました。その後、北九州にシステムセンターを新設してヘルプデスク業務を移転し、7~8年運用をしておりました。

しかし、2012年に体制の見直しが行われる際、2社の派遣契約を業務委託契約に切り替えることになり、そのタイミングで問い合わせ業務に特化したコールセンターへ業務委託をする方向に。というのも、当時重要視していたテーマが、受電の件数など数字で運用管理ができ、社内ノウハウが溜めることができるCRMシステムの導入だったのです。

このとき双方からご提案をいただいたのですが、別の1社はコールセンターの設備がありませんでした。

業務内容はPC関連のお問い合わせのほか、PCのキッティングやITツールの作成もあり、かなり専門的な知識が必要になります。2社ともにサービスレベルの維持は可能でしたが、決め手となったのは、やはりCRMシステムと運用ノウハウ。さらに費用と予想される利用者満足度の乖離が少なかったことにも注目しました。

コールセンターにおける人材の増減がスムーズにできること、自社にはなかったCRMシステムを活用して受電件数や受電率を可視化できる点に魅力を感じました。

スタート時の苦労を超えて、セキュリティを含めた幅広い業務対応へ

スタート当時は、社内広報が甘かったせいか、ホットラインの存在を知らない利用者が多く、せっかく開設したホットラインを利用してもらえないことに苦労しました。システム部門に問い合わせが来るたびに、ホットラインの番号を伝えていたのですが、電話をたらいまわしにされていると勘違いされている状況が起きていました。

また当社が営業主体の会社なので、問い合わせ時間が集中する傾向にあります。問い合わせ時間を分散させ、 利用者を待たせないために、受電回線の増加やFAQの作成など予想していなかった対応をしなければならずに、四苦八苦しました。

現在では、問い合わせ総数が微増という状況ですが、対応範囲が広がっています。例えば、セキュリティ強化により脆弱性や脅威などを可視化するツールを導入したことで、ホットラインを通じて、マルウェアに感染した疑いがないか対応の依頼が入るようになりました。その結果これまで見えていなかった端末のおかしな挙動を発見できるようになり、見過ごしがちだった脅威の早期発見が可能になりました。

現場で稼働しているシステムが増えたこともあり、セキュリティに関するお問い合わせが増えていますが、従来よりも幅広く対応できるようになっています。

ホットラインに寄せられた問い合わせをもとに、信頼できるセキュアな環境の実現に努めています。

FAQから自己解決しようとする利用者が増加

ホットラインのスタッフからお問い合わせ内容や対応時間の課題をフィードバックしてもらうと、課題が起きないように根本的解決とともに、パッチを作ってFAQで公開しています。不具合内容の確認後に該当するFAQを案内して、修正ツールの利用を促しているため、課題解決の時間が短くなりました。

FAQは、アクセス数や入電の状況からトップ画面の「よくあるお問い合わせ」の表示を差し替えています。問い合わせ内容はカテゴリーでも集計しているので、分析結果から最も頻度の高い問い合わせを参照できるようにしています。

このようにFAQを拡充しているうちに、自己解決しようとする利用者が増加しつつあることが大きな変化です。

スタート時の苦労を超えて、セキュリティを含めた幅広い業務対応へ

スタート当時は、社内広報が甘かったせいか、ホットラインの存在を知らない利用者が多く、せっかく開設したホットラインを利用してもらえないことに苦労しました。システム部門に問い合わせが来るたびに、ホットラインの番号を伝えていたのですが、電話をたらいまわしにされていると勘違いされている状況が起きていました。

また当社が営業主体の会社なので、問い合わせ時間が集中する傾向にあります。問い合わせ時間を分散させ、 利用者を待たせないために、受電回線の増加やFAQの作成など予想していなかった対応をしなければならずに、四苦八苦しました。

現在では、問い合わせ総数が微増という状況ですが、対応範囲が広がっています。例えば、セキュリティ強化により脆弱性や脅威などを可視化するツールを導入したことで、ホットラインを通じて、マルウェアに感染した疑いがないか対応の依頼が入るようになりました。その結果これまで見えていなかった端末のおかしな挙動を発見できるようになり、見過ごしがちだった脅威の早期発見が可能になりました。

現場で稼働しているシステムが増えたこともあり、セキュリティに関するお問い合わせが増えていますが、従来よりも幅広く対応できるようになっています。

ホットラインに寄せられた問い合わせをもとに、信頼できるセキュアな環境の実現に努めています。

FAQから自己解決しようとする利用者が増加

ホットラインのスタッフからお問い合わせ内容や対応時間の課題をフィードバックしてもらうと、課題が起きないように根本的解決とともに、パッチを作ってFAQで公開しています。不具合内容の確認後に該当するFAQを案内して、修正ツールの利用を促しているため、課題解決の時間が短くなりました。

FAQは、アクセス数や入電の状況からトップ画面の「よくあるお問い合わせ」の表示を差し替えています。問い合わせ内容はカテゴリーでも集計しているので、分析結果から最も頻度の高い問い合わせを参照できるようにしています。

このようにFAQを拡充しているうちに、自己解決しようとする利用者が増加しつつあることが大きな変化です。

入電数の削減のために、 FAQとともにチャットボットを活用

自己解決を試みる利用者が増えたとはいえ、現状では、とにかく電話を使って問い合わせをする社員が圧倒的に多数です。電話から課題を把握して解決していくプロセスが主流になります。支店に業務課という一般企業の総務課に該当する部門がありますが、他の社員からの質問に答えられないため即座に電話をかけてくるケースが多いようです。

しかし、電話がつながらないときにチャットで質問を投げかける利用者が増えました。問い合わせ自体の削減のために、今後はFAQに加えてチャットボットにも取り組み、システム部門のスタッフは戦略的な開発業務に費やす時間を増やしていきたいと考えています。

キューアンドエーのBPO、こんな会社におすすめ

キューアンドエーさんのよいところは、緊急の依頼であっても柔軟に対応いただけること、そしてチーム全体のモチベーションが高く『提案型』であるところです。また、リーダーが入れ替わってもサービス品質が安定しているため、安心してお任せできます。引き継ぎや教育がしっかりしていて、雰囲気作りなども工夫されているのでしょう。

コールセンターというより、やや高度なITサポートというイメージがあるので、ある程度の規模が大きい企業に向いていると考えています。